地域とともに

東京丸の内にある外国特派員協会で開催されたイベント「Meet Japan Power 2023」で、JRE社長の竹内がキーノートスピーチおよびパネルディスカッションに登壇しました。国内外のエネルギー関連事業者や投資家約300名が会場とオンラインから見守る中、竹内は日本のエネルギー業界の現状と課題、JREの取り組みについて講演を行い、その後1時間半にわたってのパネルディスカッションとQ&Aセッションでは白熱した議論が交わされました。議論はFITからFIPへの制度移行の影響、蓄電池のインパクト、太陽光の再拡大のために必要な政策など様々なテーマに及び、竹内は業界を牽引する事業者の視点から議論をリードしました。

地域の里山にある古道を再び通れるように手入れする活動に、地元出身のプロサーファー大原洋人さん(東京オリンピック第5位入賞)、サーフィンを習う地元中学生とその保護者5組、地域やNPOの方々と共に、JREの土居常務執行役員と職員4名が参加しました。

当該活動を以前から行っている地元のボランティアグループや森林保全活動を行うNPOと共に、全員のこぎりを手に持ち、幅約1mの急な山道の木や小枝を伐採すること約3時間。手渡しで木を運びながら作業を続け、100mほど進んだところで圧巻の切り通しに到着。眼下には美しい海が眺められ、歓声が上がりました。空気はひんやりとしていて、古道は明治時代に切り開かれ生活道の役割を果たしていたとのお話を聞きながら、休憩しました。 日ごろは海で活動している子どもたちにも、海と山の繋がりを体験し、その大切さを発見してもらうことができたかと思います。

JREは2020年以降アスリートと共に各種のイベントを行っており、本イベントは昨年の大原洋人さん・沙莉さんと土居との対談に続くものです。

JREは引き続き、地域貢献や教育支援につながるこのような活動への参加、サポートを行っていきます。

中九州大仁田山風力発電所の近隣地域の小学校で遠足が行われ、その中で行われた町内ウォークラリーのチェックポイント兼、休憩所として、発電所の事業所を使っていただきました。

事業所には小学生53名が班ごとに来所し、職員と交流しながらかざぐるまを手作りして交流を深めました。

小学生の皆さんは5kmの道のりを歩いてきたため、中には疲れた表情のお子さんもいましたが、かざぐるま作りをする中で、次第に生き生きとした表情に変わり、楽しんでいただけたことが印象的でした。

人口約5,500人、面積134km²、その70%以上が山林原野で占められた岩手県九戸村おいて、年に一度のクリーン行動日に開催される地域清掃活動にJREグループ社員4名が参加しました。

地域の皆さんは開始前から既にあちこちで清掃を始めておられ、社員も皆さんに遅れまいと一緒に行動しました。

参加者から「ゴミの量は多くはありませんでしたが、そこが九戸村の良い所だと感じました。」「清掃活動は心が晴れ晴れするものですね!今後もこのような活動に積極的に参加したいと思える1日でした。」などの感想がありました。

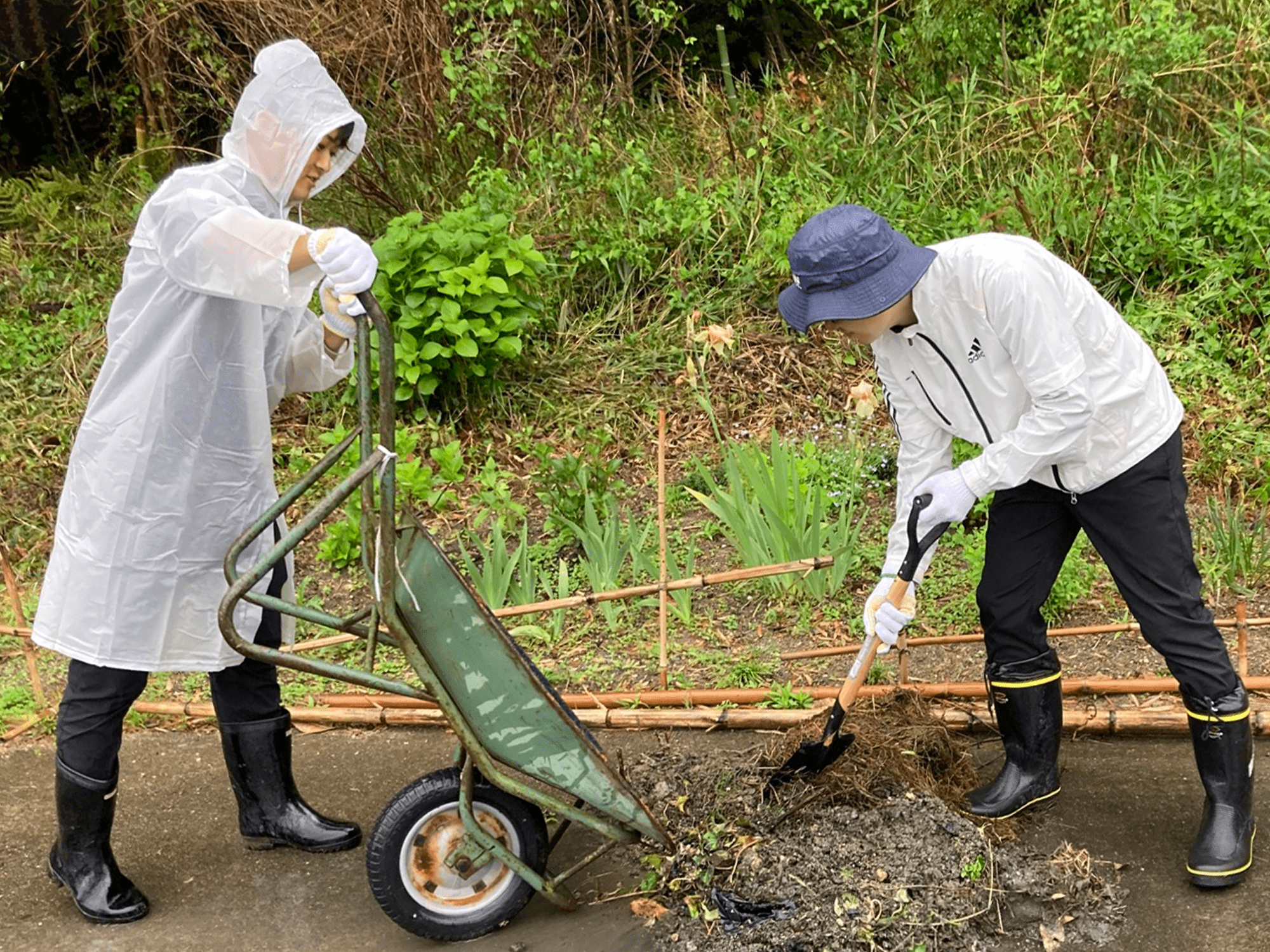

JRE姫路太陽光発電所近辺の自治会の側溝清掃にJREグループから8名が参加しました。

当日はあいにくの雨天で、当方からの参加者と一部の自治会の方々とでの作業となりましたが、お互いに協力し、側溝に溜まった土砂や落ち葉の除去を行いました。高齢化が進んでおり側溝の清掃まで手が回らないということで、自治会のみなさんに大変喜んでいただきました。

発電所を訪れる機会の少ない社員から、発電所近隣住民の方々と良好な関係を築いていることを実感しましたという感想がありました。

まつりの前日、地域の方々に教わりながら、孟宗筍の皮むき・ぐい吞みの器作りなどの準備作業を当社グループの役職員11名が行いました。まつりでは、旬の孟宗筍を味噌と酒粕で仕立てる「孟宗汁」、孟宗を炊き込む「孟宗ごはん」、孟宗竹の筒に日本酒を入れて燗にした「かっぽ酒」などが提供されます。孟宗汁の味噌や椎茸も三瀬で作られたものです。

まつり当日、役職員たちも、里山ウォーキングの後、JRE八森山発電所の麓で開かれる「三瀬孟宗まつり」に参加しました。ウォーキング後の身体に孟宗汁が沁みて前日準備でいただいたものより更に美味しく感じられたとのことでした。

参加者は、準備から片付けまで地域の方々と協力しながらまつりを手伝うことができて、とても有意義な時間を過ごしました。

直前に台風の接近がありましたが当日は天気に恵まれて絶好の清掃日和の中、JREグループ社員9名が参加しました。

側溝は枝葉だけでなく石・砂利もあり、かなり深い場所もあり、重労働と言えますが、2時間後には側溝の淀みや濁りもある程度なくなり、また地域の方から感謝の言葉もいただき、社員たちは清々しい達成感を味わいました。

社員から「地域の高齢化等の切実な問題を実際に目の当たりにしました」「清掃ボランティアを含めた地域貢献の活動へ今後も参加していきたいと思います」などとコメントがありました。

日本の森林の重要性や資源の持続的利用意義について植林を通じて学ぶ「エネルギーの森体験プログラム」をJREグループ社員向けに開催しました。

絶好の植林日和(曇)のなか20名が参加し、グループの株式会社EG Forestのサポートでユーカリ苗木1000本を植えました。ユーカリは成長が早く、8~10年サイクルで十分な大きさの木になるようです。

穴掘りと植林で担当別にチーム内ペアになって開始したものの、直ぐにチームやペアは瓦解、全体で良い感じに融合し、予定していた植林は早めに終了しました。参加者たちは「自由に動きながらのチームワーク」を実感し、「あの木々がどう育つのか気になります。」「自分たちが植林したユーカリがJREのバイオマス発電に繋がるまで見届けたくなりました。」と話していました。

東京大学で開催された、東大グリーンICTプロジェクト(GUTP)と日本データセンター協会(JDCC)が共催する「次世代DC勉強会」において、JRE社員が、長野大町太陽光発電所に併設されたデータセンターの運用実績や発電所併設の自家消費型における不具合等の事例紹介などについて講演しました。聴講者はWEB参加者を含め100名以上となりました。

当データセンターは「クラウド事業者向けGPU特化型のグリーンデータセンター」として反響があり、省エネ型かつ自家消費型の設備として運用開始し約半年が経過しました。規模の小さなコンテナ型のデータセンターですが、地方分散の求められるデータセンター事業の新たな取り組みとして評価されたようでした。

シンガポールのマリーナベイサンズにて開催された「Energy Storage Summit Asia」にJREオペレーションズ株式会社 代表取締役 金子泰之がパネリストとして参加しました。

「系統の強靭化」をテーマに、発電事業者、銀行、およびサプライヤーが、蓄電池の系統安定性や送配電能力への貢献について論議しました。金子は、北海道の変動緩和要件とその廃止、蓄電池ビジネス周辺の規制緩和(6月の閣議決定)、3月~5月の九州の抑制実績、長期脱炭素オークションなどの事例を用い、日本市場における蓄電池ビジネスのポテンシャルの高さを紹介しました。

JREグループも価値創造の新たな柱として取り組んでいます。

今年5月に福島県福島市で運転を開始した吾妻高原風力発電所で初のウインドデイを開催し、「ふくしまエコ探検隊」の皆さんにご参加いただきました。

「ふくしまエコ探検隊」は小学4~6年生を対象に福島市が主催し、身近な環境について楽しく学ぶ環境教室で、隊員の子ども達は年間を通してフィールドワークや施設見学などを行っているそうです。今回は隊員16名の他、引率の福島大学の先生と大学生、市の職員の皆様が参加されました。

まず吾妻学習センターの会議室をお借りして、隊員が持参した空きペットボトルで作る風車の工作を行いました。ナセル部分のモーターとLEDを取り付ける際の接触や、羽根の向きの調整等、少し手間取る部分があったのでスタッフがお手伝いしたところもありましたが、子ども達同士でも教え合っている場面も多く、その様子が印象的でした。

その後発電所に移動しての風車見学では、市街地を見渡すことができ、同発電所で最も眺望の良い4号機を選びました。風車をじっくり見てもらう前に、若手所員による風力発電所のお仕事紹介を実施。点検時の作業着を身に着け、普段の仕事内容をお話しするシーンでは、なかなか聞く機会のない話に子供たちも熱心に耳を傾けていました。

最後は数名ずつタワーの入り口から中を覗いてもらい、風車内部にどんな機器があり、どのような役割を果たしているのかを学んでいただきました。

隊員の皆さんは終始元気いっぱいで、工作・発電所見学にも興味津々の様子で取り組んでいました。当発電所は市内からも見える位置に建っているので、身近な再生可能エネルギーの発電所として親しみを持っていただけたら嬉しいです。

デンマークのビジネス系単科大学BAA(Business Academy Aarhus)と昭和女子大学が共同で実施する、サステナビリティをテーマとしたプログラム「BAA-SWU Joint Summer Program 2023」の一環として、両大学の学生31名をお迎えして、再生可能エネルギービジネスについてのセッションを実施しました。

本プログラムは、デンマークから来日した学生と日本の学生がチームを作り、約2週間にわたって様々な企業訪問やグループワーク、講義などを通してESG・SDGsの観点からグローバル企業の経営課題と対応策を考察するものです。

8/9に行われたJREでのセッションでは、当社会長の安より会社創業時のエピソードや再エネ業界で働く面白さなどについてお話した後、当社スタッフより日本の再エネ市場の状況と当社の取り組みについてご紹介しました。最後に当社若手スタッフ数名が参加し、グループディスカッション形式で現在の業務内容や再エネ業界で働こうと思った動機といった学生からのご質問にお答えしました。

セッションの模様は昭和女子大学のブログでも紹介されています。JREは今後も継続的にさまざまな学習の場を提供し、再生可能エネルギーの理解促進につとめてまいります。

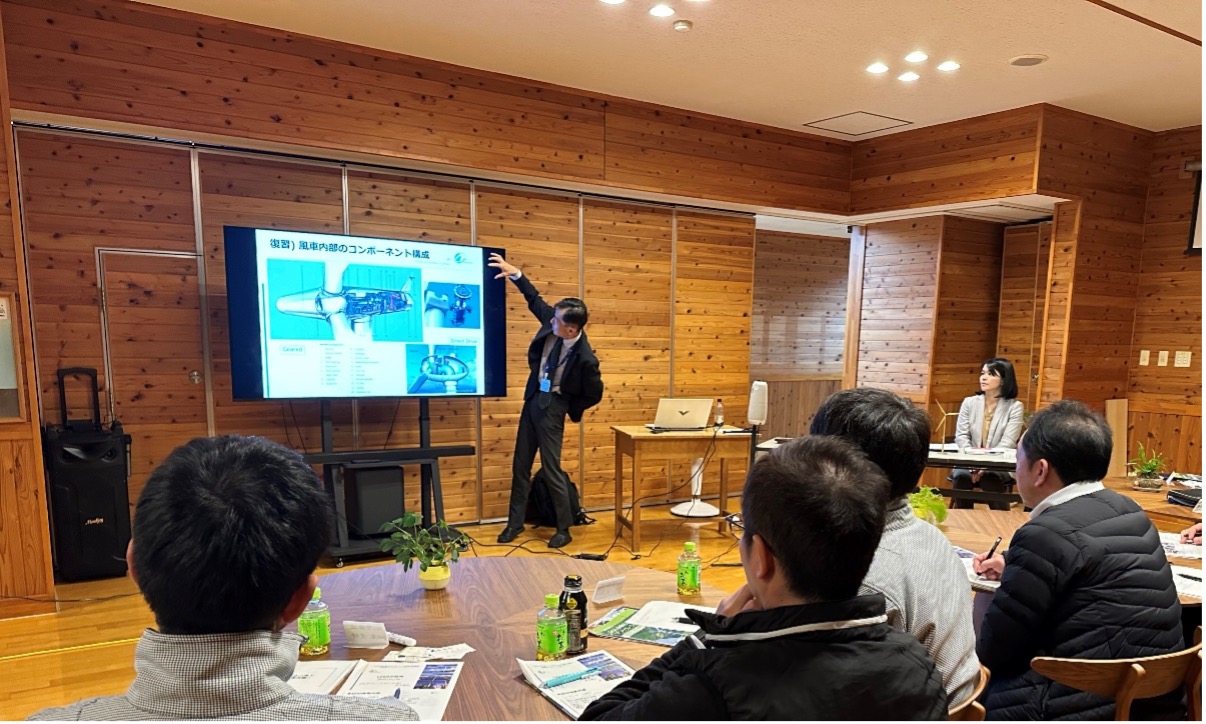

カシオベア連邦議会議員協議会(JRE折爪岳南第一風力発電所のある、二戸市、一戸町、九戸村、軽米町の議会議員で構成された協議会)の研修会(67名ご参加)でJREオペレーションズの社員が講師を務めました。

70分に及ぶ講演の後、議員の方々より再生可能エネルギーの普及やエネルギーミックスの在り方等について活発な質疑がありました。近年メディアで多く取り上げられる話題という面だけではなく、日常の風景の一部に新たに風力発電所が加わったことで身近な問題として意識されている様子でした。

研修会の後も、複数の方々から風車の運転状況について問われ、安全及び最大限の稼働に努める必要性を改めて認識する機会となりました。

一般社団法人 日本電機工業会(JEMA)新エネルギーシステム委員会において「稲敷蒲ヶ山太陽光発電所 事例紹介」と題してJRE社員が講演しました。

蓄電池併設の発電所はまだ珍しいことからご依頼いただき、運用実績・課題・今後の展望などについてお話しました。委員会のメンバーである日本を代表する電機メーカー12社に属する方々とJEMAの事務局の方々の計16名がJEMAの会議室またはオンラインで参加され、専門的な鋭い質問が次々と出て、ご関心の高さが伺えました。

また、課題の対策についてJEMAから提言することもできると心強いお言葉をいただき、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて業界を超えて連携していくことの重要性を再認識しました。

七尾市のお熊甲祭(おくまかぶとまつり)にJREグループから15 名が参加しました。

お熊甲祭は、国の重要無形民俗文化財に指定されている枠旗(わくばた)祭りで、七尾市中島町に古くから伝わっています。町内の各集落に鎮座する19の末社からくり出した神輿は、天狗面をつけた猿田彦の先導で、高さ20mばかりある真紅の大枠旗を担ぐ屈強の若い衆らを従え、「イヤサカサー」の掛け声と鉦(かね)、太鼓の音も賑やかに、本社に参入します。拝殿に全神輿が参入すると、本社で奉幣式に移り、若衆が鉦・太鼓を打ち鳴らし、それに合わせて猿田彦が境内いっぱいに乱舞します。

この勇壮な祭りに、七尾市中島町山戸田地区の一員として社員15 名が参加し、地区内外のさまざまな方々と親交を深めました。事業地域の方々と接する機会が少ない業務の社員も多く、たいへん良い経験となりました。また、山戸田地区の町会長様から「これからも末永く仲良くしていただきたい」というお言葉を頂戴しました。JREグループは地域の一員としてこれからも地域の皆様と共に歩んでいきます。

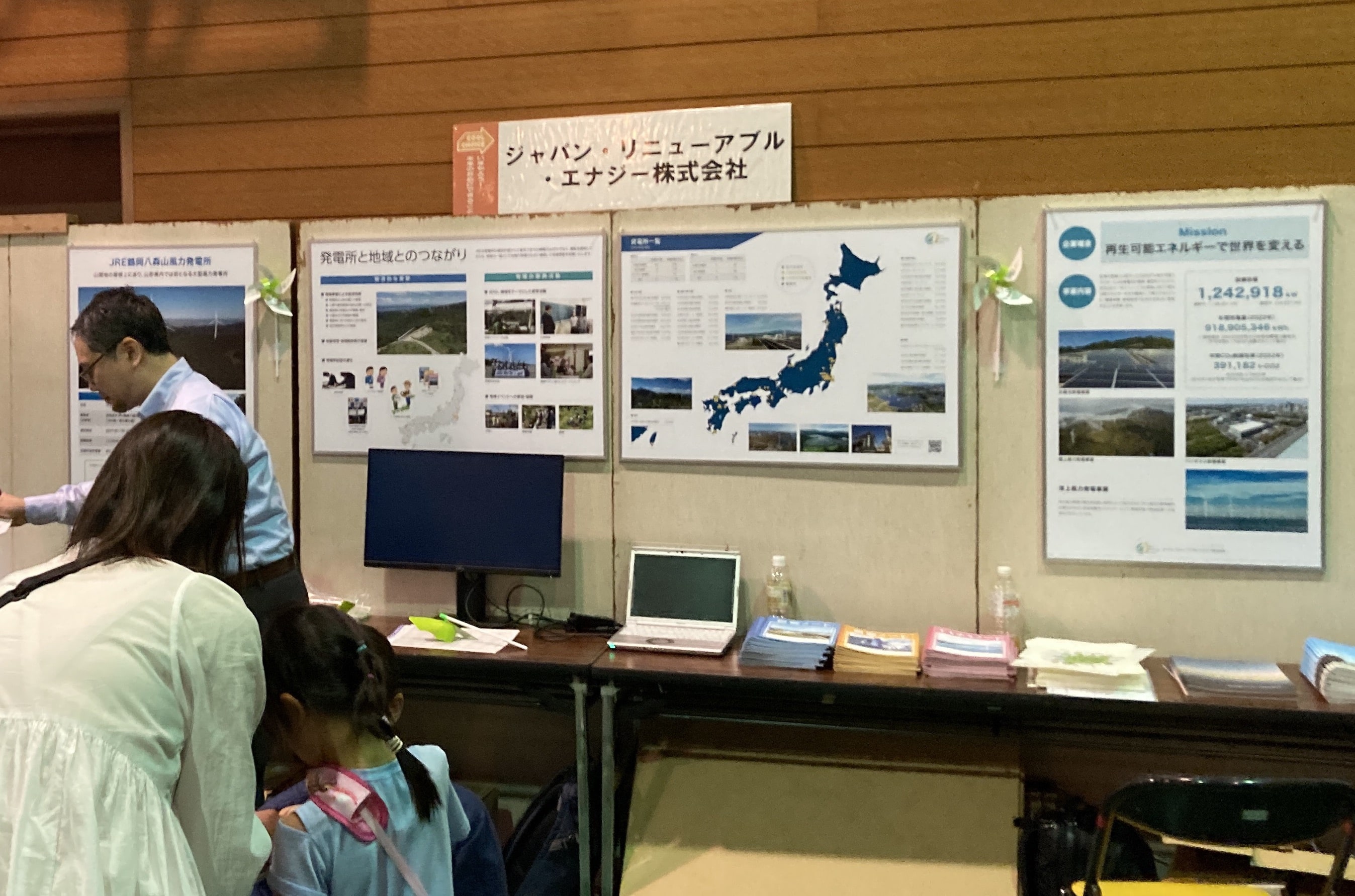

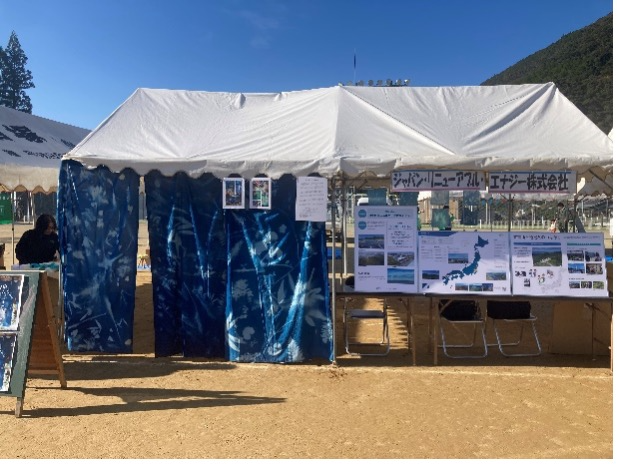

JRE 鶴岡八森山風力発電所の地元である鶴岡市主催で開催された「環境フェアつるおか2023」に、昨年に引き続き JREブースを出展しました。

ブースでは当社グループおよびJRE鶴岡八森山風力発電所の概要や、全国各地で実施している地元貢献策をパネル展示によりご紹介するとともに、風力発電所の建設過程をまとめた動画を上映しました。また、当社オリジナルのかざぐるま作りはお子さま連れの皆様に大変好評をいただきました。

JREグループは今後も地域社会の一員として、地域の皆様との交流を深めてまいります。

東京・渋谷で開催された「第5回日本国際風力発電展示会・会議」にJREオペレーションズ株式会社 代表取締役 金子がパネリストとして参加しました。テーマは「風力発電とエネルギー貯蔵の組み合わせによるエネルギー効率の最大化」、パネリストは発電事業者、技術コンサルタント、蓄電池メーカーなどで構成され、主に、海外の導入事例や日本の電力系統の状況、市場設計を踏まえた蓄電池併設型風力発電所のフィージビリティ(実現可能性)について論議しました。さらに、コーポレートPPA(電力を需要家が直接購入する契約)を売上の前提にする場合、洋上風力発電との相性はどうか、蓄電池は電力系統との関係でどこに設置するのが優位か、消防法の規制緩和などについても話が及び、活発な議論が展開されました

Japan Wind Energy 2023には2,000名程度の風力発電の関係者が参加しています。

晴天の下、森林の重要性やその資源の持続的活用について実際に切った木材を見て学んだうえで、当社グループ社員他14名が千葉県山武市にてユーカリの苗木を植えました。今回は6月に続く第2回目となります。

森林を管理している株式会社EG Forestは経験を重ねて効率的な植林のやり方を習得し、そのリードの下、約3時間、休憩軽く2回で、計640本の苗木を植えました。

1回目に植えられたユーカリは4か月で腰位まで成長し(写真)、草刈不要で早い成長が期待できます。他団体が春に植えたものの中には2m位になっていたものもありました。

成長したユーカリはバイオマス発電の燃料など様々な用途に使用する予定です。

JREグループとして今後も植林を続け、手入れされていない日本の森林の活用を進め、循環型社会に貢献できればと思います。

EG Forestによる森林再生プロジェクト:

https://www.eco-g.com/wp-content/uploads/2022/03/eg-news20210716a.pdf

開発中の地元の方より「米沢市のイベントで小水力の魅力をPRしてほしい」とお誘いがあり、東京発電(株)、(株)フジタとともに合同でイベントに出展しました。

ブースではメーカーにお借りした発電機の模型や東京発電(株)の発電所のジオラマを展示し、来場者の皆様へ小水力発電の仕組みなどをご説明しました。行政の方から大学生、小さいお子様連れの方など多くの方にお越しいただき、小水力発電に対して理解を深めていただけた印象でした。

JREでは今後もこのようなイベントへの参加を通じ、再生可能エネルギーへの理解促進・普及に努めてまいります。

宮崎事業所がある五ヶ瀬町内にて「コロナ復興イベントUGO ・ KA ・ SE!! ごかせ」というお祭りがあり、宮崎事業所もブースを出しました。

ブースに来られた方々には3 種類のかざぐるま作りを体験していただきました。小さい子でも作れるお手軽かざぐるま、キャンディがブレードになっているインスタ映えアメちゃん風車(ちゃんと回ります)、難易度が高いペットボトル風車(作り方のアイデア次第でよく回ります)。幼児からお年寄りまで様々な方々が立ち寄ってくださり、特に子どもたちに人気でした。 イベントは大盛況で、社員たちにとっても地域の方々と直接お話しする良い機会となりました。町長からも感謝のお言葉をいただきました。

当社グループは今後もこのような機会に積極的に参加し、地域とのつながりを大切にしていきます

当社は、諸塚村の小・中学生等を対象にした第二中九州大仁田山風力発電所の見学会と「風」がテーマのアート制作イベントを実施し、地元から31名の方々にご参加いただきました。

見学会では「風車の羽のギザギザは何?」「どうやってここまで運んだの?」など数えきれない程質問が飛び出し、児童・生徒たちは風車に対して強い興味を持っていることがわかりました。

見学会後は「世界最古の撮影技法」を用いて植物を布地に写し取る作品制作を行いました。「目に見えない風を目に見えるものに」のテーマの通り、風に吹かれた植物が残像のように表現された躍動感のある作品に仕上がり、みんな大喜びでした。

見学やアート制作を通じて「風」をより身近に感じていただけたことに社員たちもうれしく思いました。

福島県にある風力発電専門のトレーニング施設 FOMアカデミーで「ビジネスしようぜ 実践(風車メンテナンス編)セミナー」が開催され、JREオペレーションズ株式会社 代表取締役 金子泰之が講演を行いました。

金子は「発電事業者・O&M*企業から見る地元企業参入の可能性について」というテーマで講演し、発電量あたりのコスト削減に向けた事業者の取り組みや、それに伴う風力 O&M のビジネスチャンスについてお話ししました。参加された地元企業の皆様から活発な質疑があり、風力 O&M ビジネスの可能性を感じる講演となりました。

*O&M: Operation & Maintenance 発電所の運営・保守業務

「諸塚村民文化祭」に当社社員5名が参加しました。

村内外から注目を集めるイベントのようで、来場者数約1,800人と、村の人口の10倍以上の集客でした。

文化祭では会社紹介パネルや11月11日に諸塚村の子どもたちと制作したアート作品を展示するブースも設けていただきました

多数の村民の皆様にブースに足を運んでいただきましたが、中には「家から風車が見えるので、毎日風車が回っている様子を眺めている」とのお声もあり、発電所が地元の皆様の生活の一部として受け入れられていることを実感できる貴重な機会となりました。

当社では発電所が所在する市町村にある小学校に学習コンテンツ付ノートの無償提供を行っており、今年度版の配布を11 月末より各地で開始しました。

今般、山形県酒田市役所にて贈呈式を開催いただき、社長の竹内より酒田市の矢口市長へノートの贈呈を行いました。市長からは「再エネについて勉強ができるとても素晴らしいノートですね」とのコメントをいただきました。

JREは今後も地域の学びを応援していきます。

※当社が全国で展開する地域貢献策の一部を下記でご紹介しています

https://www.eneos-re.com/community/contribution/

中学1年生と2年生の約50名を対象に、「GDP:Gokase Design Project」(五ケ瀬町の将来の施策を考える取組)の一環として、当社グループの社員が出張授業を行いました。

前半の講義では、中九州大仁田山風力発電所(第二も合わせて)の紹介、発電の仕組みや再生可能エネルギーの概要などを説明しました。風車が身近なためか生徒たちの関心は高く、内容が難しい部分も含めて、真剣に聴いていただけました。

後半は質疑やグループワーク等の対話形式でした。生徒たちからは、開発、運営、設備に関する質問が多くあがり、社員4名で担当する業務に関して手分けして答えました。

その後、生徒たちは班別にGDPに向けたアイデアを話し合い、最後に立派な発表がありました。

出前授業は、生徒たちに風力発電などに対する理解を深めていただく機会となっただけでなく、社員たちにとっても貴重な学びの経験となりました。

当社グループは今後も次世代への教育支援を続けてまいります。

千葉県いすみ市で開催された「いすみ健康マラソン(増田明美杯)」に、社員がJREオリジナルTシャツを着用して参加しました。

いすみ市は当社が事業を検討している地域で、日ごろから地域の方々にお世話になっています。

イベントでは田園風景で開けた平坦な道が続くコースの中、地元の皆様の暖かい声援が途切れることなく届き、気持ちよく走ることができました。ゴールでは増田明美さんとハイタッチもさせていただき、思い出深いイベントとなりました。

当社は、房総半島の放置竹林対策に取り組むNPO法人たけもりの里、及び、縄跳び世界チャンピオンの黒野寛馬選手にご協力いただき、千葉県いすみ市と大多喜町の小学生向けに、地元の竹を使った縄跳びづくりと縄跳び教室を行いました。

参加した16人の児童たちは、慣れないながらも、保護者の方に手伝ってもらいながらノコギリで上手に竹を切り分け、縄跳びを完成させました。また、各自が作った縄跳びで選手たちと一緒に跳んだり、選手たちによる圧巻のパフォーマンスを鑑賞したりしました。

児童や保護者の皆さまは、縄跳びに関する体験を楽しんだだけでなく、放置竹林に関するレクチャーを聞くことで地域の環境問題への関心が高くなったご様子でした。

今後も、地域の環境問題やスポーツ振興に寄与するこのようなイベントなど、次世代向け教育支援を当社は企画し実施していきます。

千葉大学における学部横断の講義科目「地方創生時代の地域イノベーション」の一環として「再エネ×地域」をテーマとした授業が開催され、当社常務執行役員の土居が登壇しました。この日の授業は、同大学出身で営農型太陽光発電などを手掛ける千葉エコ・エネルギー株式会社代表取締役の馬上丈司様と共同での実施となり、事業内容や各地域におけるインターンシップなど、両社の様々な活動が紹介されました。参加した200名以上の学生を対象にリアルタイムでのアンケートを用いた双方向でのコミュニケーションも交えながら、講義内容は講演者二人のキャリア形成などにも及びました。

学生の皆様からは「地域活動への参加に興味を持った」「将来のキャリアを考えるうえで刺激を受けた」といった感想をいただきました。

当社は今後も次世代への教育を支援してまいります。

当社では11月末より、今年度版の学習コンテンツ付ノートの無償提供を発電所のある各市町村で開始しております。

今般、茨城県神栖市役所にて贈呈式を開催いただき、当社常務の森田より神栖市の石田市長にノートを贈呈しました。市長からは「ノートの内容が分かりやすく、子供たちからも好評と聞いております。大変ありがたく思います。」とのコメントをいただきました。

JREは今後も地域の学びを応援していきます。

※当社が全国で展開する地域貢献策の一部を下記でご紹介しています

https://www.eneos-re.com/community/contribution/